1934年7月,国民党发动对皖西北的“驻剿”。8月,第二次组建的红二十五军在取得长岭岗大捷之后,战略目标指向皖西北。在进攻英山县城时,因时机不成熟,转道杨柳湾。休整3天之后,9月4日,红二十五军夜袭太湖县城,取得歼敌80余人、缴获大批军事物资的战果。

(红二十五军纪念碑)

9月16日,全军转移至陶家河,七十四师沿牛背脊骨东侧英山、太湖边界向南至蕲春张塝一线布防,军部、七十五师驻扎陶家河。军部设郁氏祠,经理部(供给部)、保卫局、锄奸科驻月形塆。军医院设在王家塆。师部及其他军事机构驻陶家河镇郁氏祠、安氏祠,各营、团分驻周围村落。

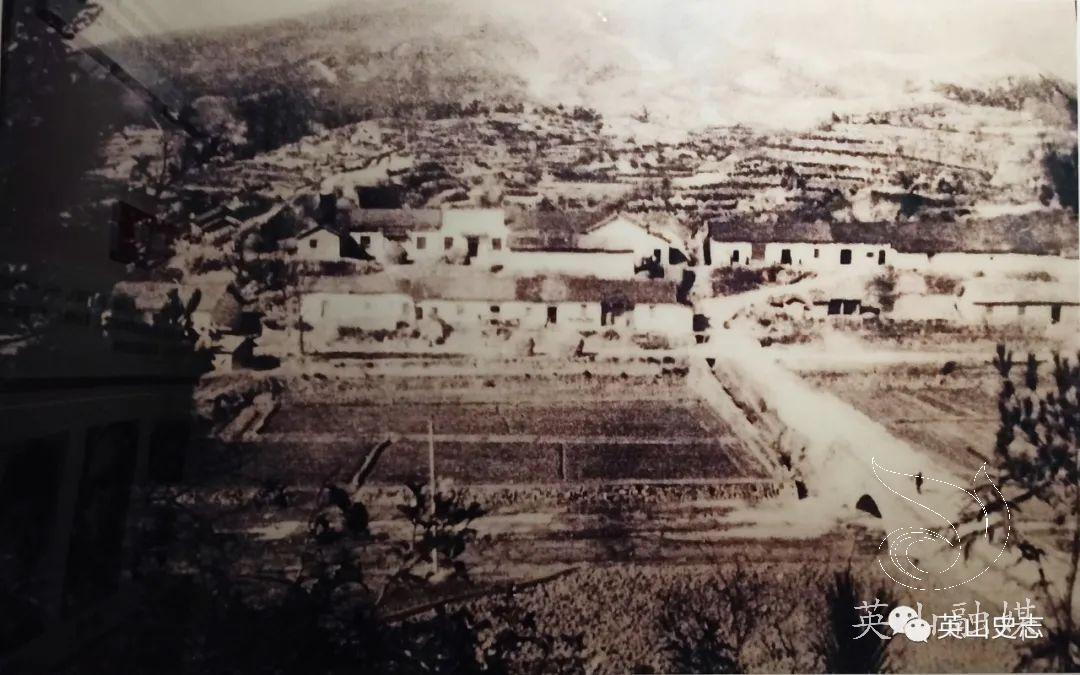

(红二十五军陶家河军部旧址)

红二十五军在陶家河建立党组织,成立陶家河区委和两个乡苏维埃政权,发动群众分配土地,镇压罪大恶极的地主、恶霸、反动武装分子,恢复纵横30余里的游击区,根据地建设如火如荼。

(红二十五军在陶家河张贴的标语)

10月下旬,国民党调动两个师的兵力,对驻扎在陶家河的红二十五军发动“追剿”。红二十五军凭借牛背脊骨天然屏障,严阵以待,根据地军民同仇敌忾。

(陶家河百姓帮助红二十五军战斗)

31日,敌四十七师兵分三路进攻陶家河游击根据地,一路从牛背脊骨山西北的天宝冲进攻;一路从南面的鹰嘴石、牛形塆进攻;一路从右侧进攻与牛背脊骨东面平行的猫儿尖,妄图合围全歼红二十五军。红二十五军依托牛鼻子等险峻地形御敌,冒着敌机的反复轰炸,击退敌人一次又一次的进攻。战斗从清晨持续到黄昏,消灭敌军数百人,红二十五军伤亡280多人。牛背脊骨的百姓冒着敌人的炮火和敌机的轰炸、扫射帮助红军挖战壕,为红军送水、送饭,搬运弹药、运送伤员。

(牛背脊谷战斗遗址)

11月1日,敌五十四师从霍山赶来增援,兵分数路压向红二十五军阵地。激战两天的红二十五军,面对敌众我寡的恶劣形势,为保存来之不易的战斗实力,在夜色掩护下撤出阵地,突破重围。遵照中央军委命令,红二十五军在河南罗山集结,整编为四个团,组建“北上抗日第二先遣队”。

(北上抗日先遣队浮雕)

11月16日,“北上抗日第二先遣队”踏上二万五千里征途,经一路过关斩将,率先到达陕北。陶家河因此成为鄂豫皖革命根据地红军北上长征的红色地标。

红二十五军撤离之后,牛背脊骨百姓冒着敌人搜山的危险,就地掩埋牺牲在牛背脊骨战场的将士遗体。

(中国工农红军长征路线图)

红二十五军在陶家河开展土地革命,建立苏区政权,大大提高了根据地军民及白区群众斗争的积极性,扩大了中国共产党和红军政治影响,为后来红二十八军在这块土地上坚持三年游击战争创造了条件。经过在陶家河四十八天的休养生息,伤员得到医治,粮食、装备得到补充,红二十五军恢复兵强马壮,部队战斗力明显增强,为后来北上抗日战争打下了坚实的基础。因赶在红一方面军之前到达陕北,建成红一方面军北上的大本营,为保护中国工农红军有生力量立下汗马功劳。

(陶家河红二十五军纪念馆)

来源:英山史志