近年来,随着农业科技的不断进步,茯苓种植领域迎来了变革,实现了从山上种植模式向工厂化种植模式的转变,这种发展新质生产力的创新举措为茯苓产业的发展注入了新活力,开启了茯苓种植产业新篇章。

走进大别山茯苓科技产业园的茯苓代料室内种植车间,映入眼帘的是一排排种满茯苓的栽培架,这里呈现出与传统种植方式截然不同的景象。大别山茯苓科技产业园茯苓代料室内种植车间负责人熊之升告诉记者,这主要得益于产业园推行的一系列控温控湿创新举措,将温度、湿度、光照等各类影响茯苓菌种生长的因素,精准调节到最适宜的状态,从而为菌种的健康生长提供有力保障。

大别山茯苓科技产业园茯苓代料室内种植车间负责人 熊之升:茯苓适宜温度是26度左右,每年室外它只有种一季,我们室内可以种三季。

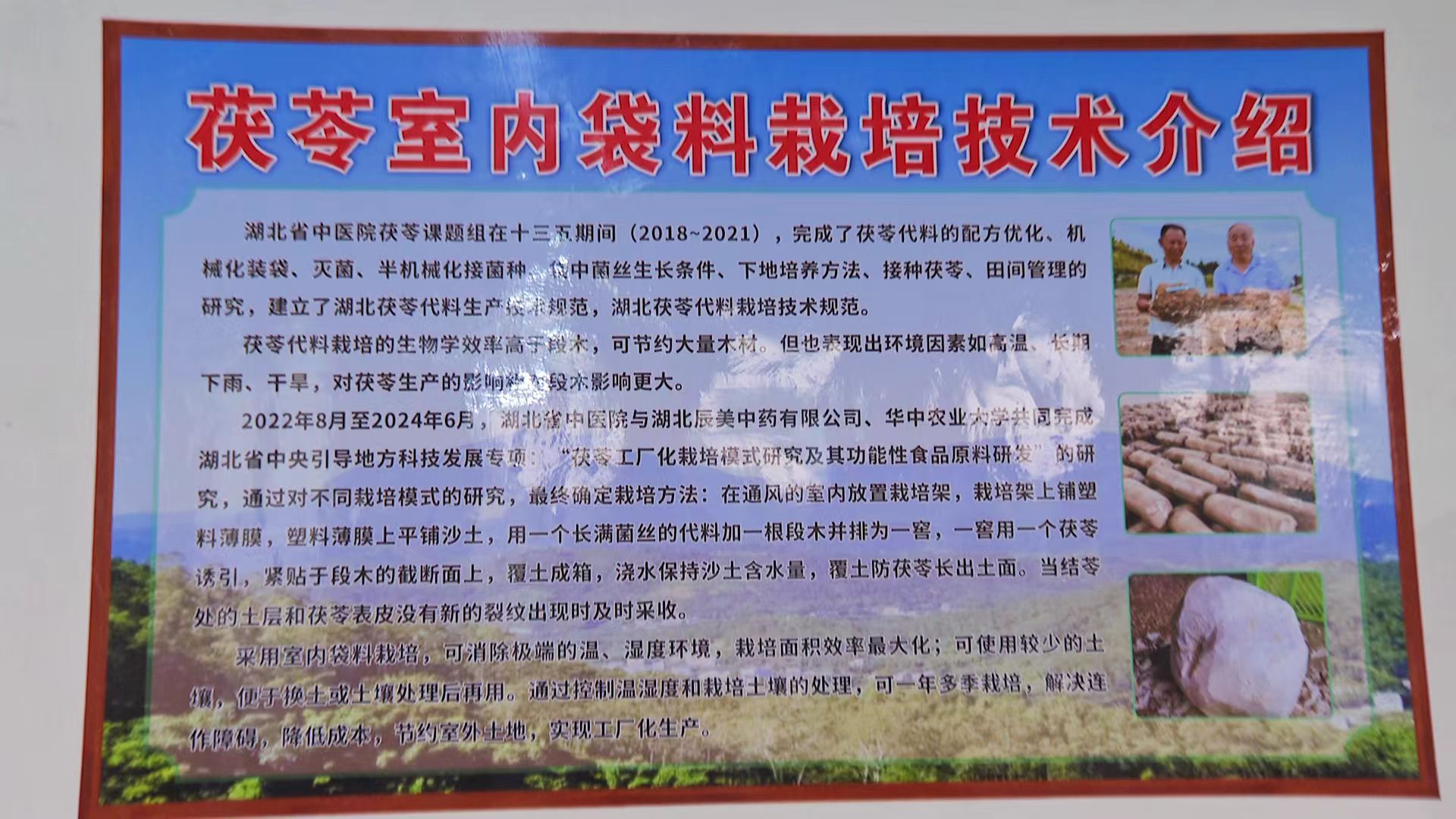

据了解,湖北省中医院茯苓课题组在“十三五”期间完成了对茯苓代料的配方优化、机械化装袋、半机械化接菌种等方面的研究工作,指定了湖北茯苓代料生产技术规范、湖北茯苓代料栽培技术规范。大别山茯苓科技产业园依托该技术,不断地探索与实践,室内代料栽培取得了预期的良好效果,为茯苓的规模化、规范化种植奠定了坚实基础。

大别山茯苓科技产业园茯苓代料室内种植车间负责人 熊之升:我们目前工厂化栽培,有660平,栽了460窖,长势特别好。我现在种植两个月了,比室外估计每窖多0.5公斤以上,预计到采收时候,每窖能达到2-3斤。

相较于以往的传统种植模式,工厂化种植成为了茯苓种植领域备受瞩目的新兴趋势。在石头咀镇卡里村的茯苓规范化种植示范基地,药农余华球正和另一位药农仔细查看茯苓的长势。

在与余华球的交谈过程中了解到,他从事茯苓种植行业已有30余年,在种植茯苓的过程中,也有着诸多困扰他的难题:茯苓菌种培育受天气因素的影响较大,而且不能进行连作,这些因素在一定程度上制约了茯苓种植的产量和效益。

药农 余华球:种茯苓,每块土地只能种一次,第一次种了后产量有,第二次种了后因为第一次把土地里的元素全部被吃光了,种第二轮的话,土里面有杂菌污染了,接下来种的话,一没有产量,二它没有可靠的收入,非要种上庄稼以后,挑上农家肥,两到三年才能种上第二轮。

随着科技的发展与产业的不断探索,专家们针对茯苓生长特性进行深入研究,借助对闲置厂房的有效利用,实现了种植面积的扩大以及生产模式从传统向标准化、工厂化的转变,为茯苓种植产业带来更广阔的发展前景,更好地满足市场对于茯苓日益增长的需求。

大别山茯苓科技产业园负责人、湖北云济中药材有限公司总经理 余云飞 :目前已经达到了我们预期的效果。我们现在已经将周边的闲置的厂房都租赁下来,扩大种植的面积,将茯苓代料的生产做到标准化工厂化生产。

记者手记:

茯苓菌种从传统的山上种植到如今的工厂化种植的成功转型,无疑是大别山茯苓科技产业园积极探索创新、主动拥抱新质生产力的有力见证。这一转型模式不仅为茯苓产业带来了新的发展机遇和广阔前景,也为其他菌类等农产品的种植发展提供了极具价值的参考范例。可以预见,在新质生产力的强劲驱动下,茯苓产业必将迎来更加灿烂辉煌的未来。

融媒体记者:熊豪 叶知洲 孙丽

编辑:杜典锋

审核:黄炎

终审:段山英